페르 라쉐즈 전사(全史)

언덕 위의 새 묘지에서 ‘기억의 도시’로 — 예술가·반항아·연인·가족이 나무 아래 같은 땅을 나눕니다.

목차

기원·명명·초기

이름은 루이 14세의 고해신부 프랑수아 드 라쉐즈에서 유래했습니다. 1804년, 위생과 도시 개혁을 위해 묘지는 도심 밀집지에서 바깥으로 확장되었습니다. 동쪽 언덕은 바람이 통하고 중심에서 거리가 있어, 질서와 인간성을 겸한 계획 — 음울한 필수품이 아닌 ‘정원’ — 이 채택되었습니다.

초기에는 조용했습니다. 사람들은 본당 묘지를 떠나기를 주저했습니다. 곧 도시는 사랑받는 몰리에르와 라 퐁텐을 이장하는 ‘실용적이면서도 연극적인’ 방법으로, 새 묘지가 유해뿐 아니라 애정도 품는다는 점을 보여주었습니다. 명성은 나무와 오솔길을 따라 퍼졌고, 페르 라쉐즈는 파리가 사랑하는 묘지가 되었습니다.

계획·구성·확장

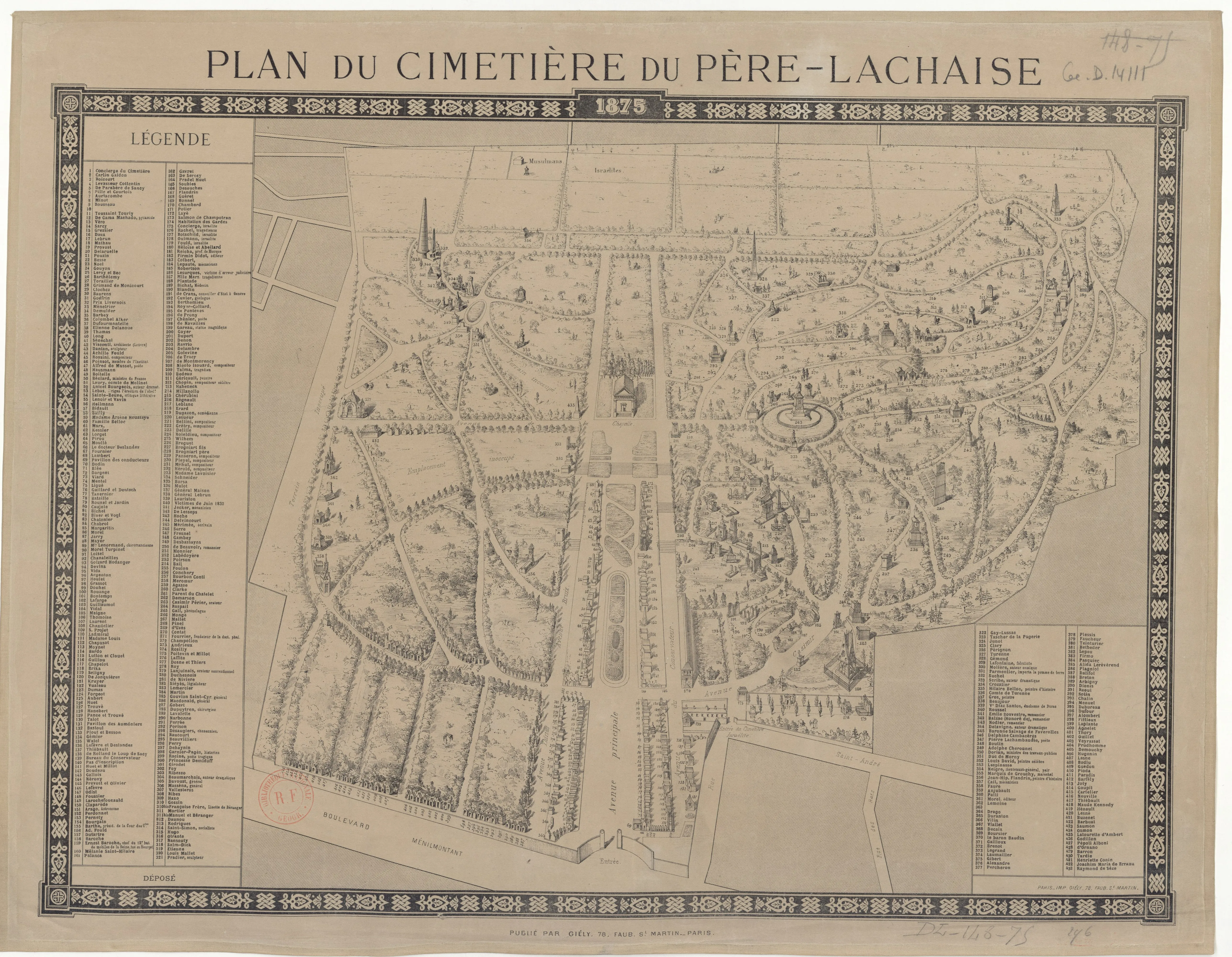

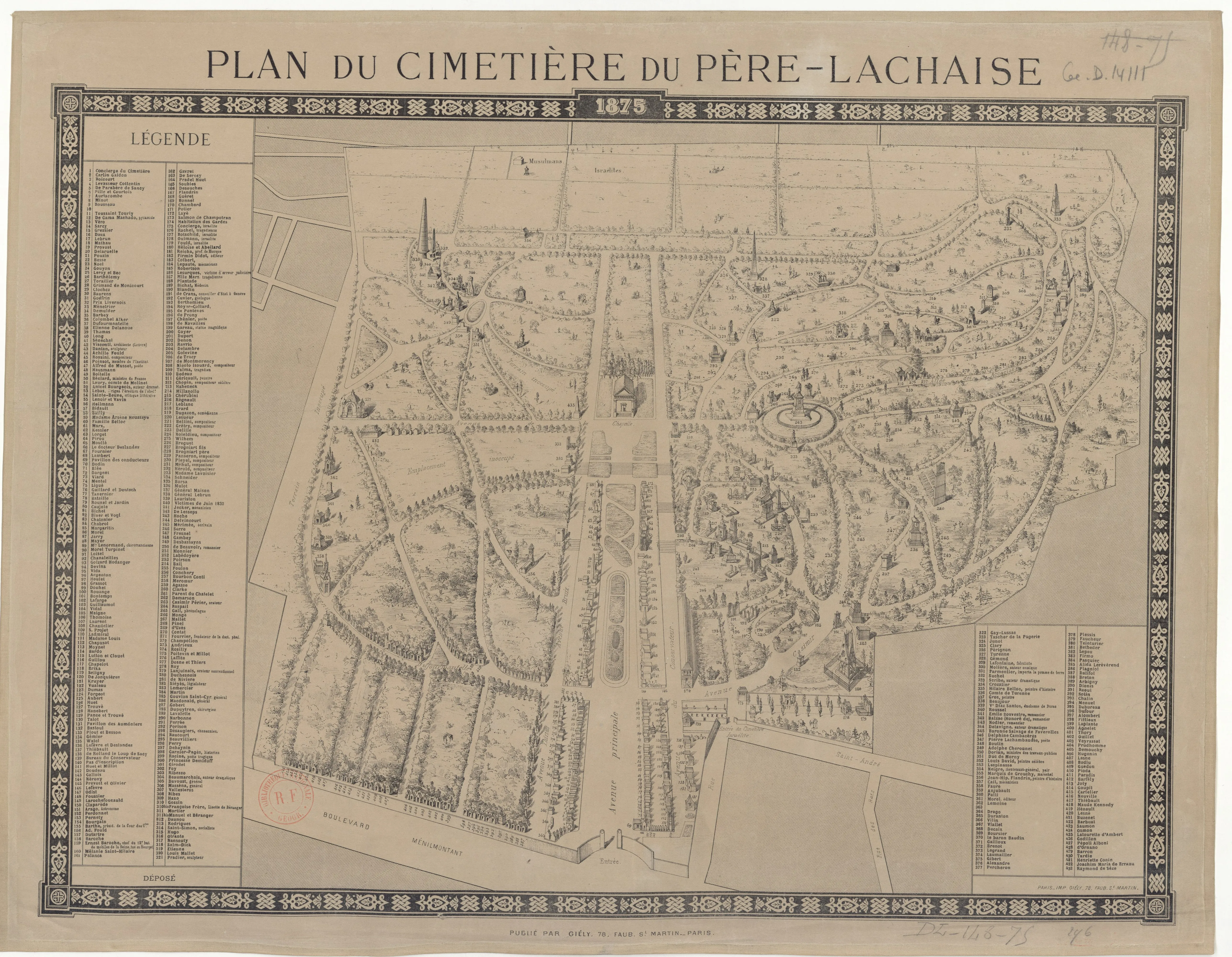

테라스·축·격자형 구획을 채택하되, 나무로 분위기를 부드럽게 했습니다. 큰 길은 시민적 제스처이고, 작은 길은 돌의 천사와 도자기 초상에 가까이 다가가게 합니다. 시간이 흐르며 문이 늘고, 도시의 성장과 함께 묘지도 확장되었습니다. 오래된 구역은 소설처럼 — 이끼 끼고, 층층이 겹치며 — 새로운 구역은 더 명료하고 여유롭습니다.

신중한 확장은 실용과 분위기를 균형 있게 했습니다. 배수·식재·옹벽·유족과 작업 팀을 위한 출입로 등. 묘지 관리 자체가 하나의 장인 기술입니다 — 전정·석공·각자·장례와 유지의 안무. 세대마다 층을 더하면서도, ‘공공이자 개인의 고요’는 잃지 않았습니다.

디자인·조각·상징

벽 없는 박물관 같은 장소입니다. 유골 단지를 지키는 천사, 애도와 희망의 우의상, 넝쿨처럼 소용돌이치는 아르누보의 문, 적은 것으로 더 많은 걸 말하는 미니멀한 비석. 상징은 풍부합니다: 부러진 기둥은 ‘중단된 삶’, 월계와 리라는 시인과 작곡가, 시간을 넘어 손을 잇는 악수.

이름이 건축이 됩니다: 청동 초상, 부조, 유리 모자이크, 대리석과 편암의 ‘지속의 언어’. 다양성은 곧 파리입니다 — 큰 가문과 소박한 돌, 전위의 몸짓과 절묘한 전통의 품위 — 플라타너스와 밤나무 그늘 아래.

저명한 매장과 순례

이곳의 순례는 다채롭고 온화합니다: 아벨라르와 엘로이즈 곁의 연인들, 짐 모리슨 묘 앞의 음악 팬들, 프루스트 앞의 독자들, 와일드의 기지를 사랑하는 이들, 그리고 가족과 친구만 아는 수많은 삶에 대한 조용한 헌정. 꽃·쪽지·침묵이 묘지를 ‘대화’로 만듭니다.

각 묘는 ‘기억의 작은 수업’입니다 — 우리가 어떻게 보이길 원하는지, 뒤이어 오는 이들에게 무엇을 부탁하는지. 화려함도 소박함도 함께, ‘목소리의 도시’를 이루며 파리가 소중히 지킵니다.

이장·인기·도시 생활

사랑받는 시인과 작가를 이장한 일은, 페르 라쉐즈가 ‘추방’이 아니라 ‘명예’임을 파리에 확신시켰습니다. 19세기, 장례는 시민의 행사로 변했고, 묘지는 확장하는 도시의 리듬을 흡수했습니다 — 마차에서 영구차로, 손글씨에서 인쇄물로.

인기는 책임을 동반합니다: 분명한 길, 갱신된 명부, 세심한 유지, 방문자와 애도자의 균형. 묘지는 공동의 시민 공간이 되어, 사적인 애도와 공적인 역사가 나란히 존중받습니다.

정치·기억·코뮌

1871년 5월, 파리 코뮌의 마지막 전투가 페르 라쉐즈에 닿았습니다. ‘연방인의 벽’에서는 147명이 처형되었고, 벽은 노동 운동·정치 투쟁·파리의 ‘혁명에 대한 복합적 사랑’을 기념하는 장소가 되었습니다.

화환·명판·해마다의 모임이 벽을 살아있는 상징으로 유지합니다 — 희망이자 경고인 자리. 정의·연대·도시의 긴 기억에 대해 생각하도록 초대합니다.

추방자와 레지스탕스의 기념

묘지는 국가의 기억을 정중히 모읍니다: 홀로코스트 추방자, 2차 대전 레지스탕스, 박해와 폭력의 희생자. 이곳은 고요와 주의를 요구하는 자리 — 이름과 날짜와 형태가 애도와 연대를 가르칩니다.

묘지는 의식과 개인적 몸짓을 모두 품습니다. 비석 위의 작은 돌, 화환의 리본, ‘기억하자’는 낮은 약속 — 파리가 과거를 지키는 방식을 빚어냅니다.

전쟁·격동·20세기

20세기는 묘지에 새로운 역사층을 겹쳤습니다. 새로운 기념물, 바뀌는 장례 관행, ‘집단적 애도’에 대한 시선. 전쟁은 상흔과 책무를 남겼고, 파리는 다양한 공동체를 존중하는 기념과 규범으로 응답했습니다.

운영은 안내·명부·보존을 개선하여, 묘지를 단순한 목적지가 아니라 ‘살아 있는 돌봄 제도’로 이해하도록 돕습니다.

대중문화 속 묘지

가이드북에서 다큐까지 — 파리를 ‘삶의 직물’로 상상할 때, 묘지는 자주 등장합니다. The Doors 팬은 순례하고, 독자는 문학 루트를 따르며, 고요한 여행자는 조각과 그늘 사이에서 자신의 길을 찾습니다.

묘지의 이미지가 멀리까지 여행합니다: 담쟁이, 천사, 도자기 초상, 줄 맞춰 선 이름의 엄정한 질서. 명성은 공적이면서 사적입니다 — 떠난 뒤에도 남는 기억이지요.

방문의 관습과 예절

이곳에서는 ‘부드러운 존재감’을. 낮게 말하고 길을 벗어나지 않으며, 기념물에 손대지 않습니다. 촬영은 플래시 없이 가능하고, 장례가 우선입니다. 일부 묘에는 꽃과 쪽지가 ‘조용한 감사’로 놓입니다.

지도와 테마 루트는 방문을 매끄럽게 합니다. 편한 신발을 신고, 물을 챙기고, 길을 잠시 잃을 여유를 즐긴 후 다시 길을 찾으세요. 묘지는 ‘체크리스트’가 아니라 ‘대화’입니다.

관리·보존·운영

페르 라쉐즈의 돌봄은 일상의 공예입니다: 나무 전정, 석재 보수, 길 보수, 명부 갱신. 보존팀은 접근과 보호의 균형을 맞추며, 섬세한 조각을 지키고 방문객을 맞이합니다.

연구와 교육은 지속 가능한 돌봄을 떠받칩니다: 재료 기록, 풍화 연구, 유족의 뜻 존중. 목표는 ‘지속되는 다정함’ — 인내와 품위를 지닌 장소입니다.

파리 주변 방문지

메닐몽탕과 벨빌의 활기찬 거리를 걷고, 벨빌 공원에서 도시를 바라보세요. 묘지 주변의 카페와 작은 갤러리와 엮어도 좋습니다.

도심으로 돌아가 마레, 바스티유, 센강의 섬들을 찾으며, ‘기억의 하루’를 도시의 일상 리듬에 잇습니다.

문화·국가적 의미

페르 라쉐즈는 ‘돌에 새겨진 파리의 양심’입니다 — 사랑과 상실, 예술과 정치, 다정함과 용기의 시민 아카이브. 도시의 목소리를 한 풍경에 모아, 귀 기울이게 합니다.

‘살아 있는 묘지’이자 사랑받는 목적지인 이곳은, 드문 ‘친밀함과 공유 유산’의 결합을 보여줍니다. 기억은 ‘실천’이며, 파리는 그것을 공들여 간직합니다.

목차

기원·명명·초기

이름은 루이 14세의 고해신부 프랑수아 드 라쉐즈에서 유래했습니다. 1804년, 위생과 도시 개혁을 위해 묘지는 도심 밀집지에서 바깥으로 확장되었습니다. 동쪽 언덕은 바람이 통하고 중심에서 거리가 있어, 질서와 인간성을 겸한 계획 — 음울한 필수품이 아닌 ‘정원’ — 이 채택되었습니다.

초기에는 조용했습니다. 사람들은 본당 묘지를 떠나기를 주저했습니다. 곧 도시는 사랑받는 몰리에르와 라 퐁텐을 이장하는 ‘실용적이면서도 연극적인’ 방법으로, 새 묘지가 유해뿐 아니라 애정도 품는다는 점을 보여주었습니다. 명성은 나무와 오솔길을 따라 퍼졌고, 페르 라쉐즈는 파리가 사랑하는 묘지가 되었습니다.

계획·구성·확장

테라스·축·격자형 구획을 채택하되, 나무로 분위기를 부드럽게 했습니다. 큰 길은 시민적 제스처이고, 작은 길은 돌의 천사와 도자기 초상에 가까이 다가가게 합니다. 시간이 흐르며 문이 늘고, 도시의 성장과 함께 묘지도 확장되었습니다. 오래된 구역은 소설처럼 — 이끼 끼고, 층층이 겹치며 — 새로운 구역은 더 명료하고 여유롭습니다.

신중한 확장은 실용과 분위기를 균형 있게 했습니다. 배수·식재·옹벽·유족과 작업 팀을 위한 출입로 등. 묘지 관리 자체가 하나의 장인 기술입니다 — 전정·석공·각자·장례와 유지의 안무. 세대마다 층을 더하면서도, ‘공공이자 개인의 고요’는 잃지 않았습니다.

디자인·조각·상징

벽 없는 박물관 같은 장소입니다. 유골 단지를 지키는 천사, 애도와 희망의 우의상, 넝쿨처럼 소용돌이치는 아르누보의 문, 적은 것으로 더 많은 걸 말하는 미니멀한 비석. 상징은 풍부합니다: 부러진 기둥은 ‘중단된 삶’, 월계와 리라는 시인과 작곡가, 시간을 넘어 손을 잇는 악수.

이름이 건축이 됩니다: 청동 초상, 부조, 유리 모자이크, 대리석과 편암의 ‘지속의 언어’. 다양성은 곧 파리입니다 — 큰 가문과 소박한 돌, 전위의 몸짓과 절묘한 전통의 품위 — 플라타너스와 밤나무 그늘 아래.

저명한 매장과 순례

이곳의 순례는 다채롭고 온화합니다: 아벨라르와 엘로이즈 곁의 연인들, 짐 모리슨 묘 앞의 음악 팬들, 프루스트 앞의 독자들, 와일드의 기지를 사랑하는 이들, 그리고 가족과 친구만 아는 수많은 삶에 대한 조용한 헌정. 꽃·쪽지·침묵이 묘지를 ‘대화’로 만듭니다.

각 묘는 ‘기억의 작은 수업’입니다 — 우리가 어떻게 보이길 원하는지, 뒤이어 오는 이들에게 무엇을 부탁하는지. 화려함도 소박함도 함께, ‘목소리의 도시’를 이루며 파리가 소중히 지킵니다.

이장·인기·도시 생활

사랑받는 시인과 작가를 이장한 일은, 페르 라쉐즈가 ‘추방’이 아니라 ‘명예’임을 파리에 확신시켰습니다. 19세기, 장례는 시민의 행사로 변했고, 묘지는 확장하는 도시의 리듬을 흡수했습니다 — 마차에서 영구차로, 손글씨에서 인쇄물로.

인기는 책임을 동반합니다: 분명한 길, 갱신된 명부, 세심한 유지, 방문자와 애도자의 균형. 묘지는 공동의 시민 공간이 되어, 사적인 애도와 공적인 역사가 나란히 존중받습니다.

정치·기억·코뮌

1871년 5월, 파리 코뮌의 마지막 전투가 페르 라쉐즈에 닿았습니다. ‘연방인의 벽’에서는 147명이 처형되었고, 벽은 노동 운동·정치 투쟁·파리의 ‘혁명에 대한 복합적 사랑’을 기념하는 장소가 되었습니다.

화환·명판·해마다의 모임이 벽을 살아있는 상징으로 유지합니다 — 희망이자 경고인 자리. 정의·연대·도시의 긴 기억에 대해 생각하도록 초대합니다.

추방자와 레지스탕스의 기념

묘지는 국가의 기억을 정중히 모읍니다: 홀로코스트 추방자, 2차 대전 레지스탕스, 박해와 폭력의 희생자. 이곳은 고요와 주의를 요구하는 자리 — 이름과 날짜와 형태가 애도와 연대를 가르칩니다.

묘지는 의식과 개인적 몸짓을 모두 품습니다. 비석 위의 작은 돌, 화환의 리본, ‘기억하자’는 낮은 약속 — 파리가 과거를 지키는 방식을 빚어냅니다.

전쟁·격동·20세기

20세기는 묘지에 새로운 역사층을 겹쳤습니다. 새로운 기념물, 바뀌는 장례 관행, ‘집단적 애도’에 대한 시선. 전쟁은 상흔과 책무를 남겼고, 파리는 다양한 공동체를 존중하는 기념과 규범으로 응답했습니다.

운영은 안내·명부·보존을 개선하여, 묘지를 단순한 목적지가 아니라 ‘살아 있는 돌봄 제도’로 이해하도록 돕습니다.

대중문화 속 묘지

가이드북에서 다큐까지 — 파리를 ‘삶의 직물’로 상상할 때, 묘지는 자주 등장합니다. The Doors 팬은 순례하고, 독자는 문학 루트를 따르며, 고요한 여행자는 조각과 그늘 사이에서 자신의 길을 찾습니다.

묘지의 이미지가 멀리까지 여행합니다: 담쟁이, 천사, 도자기 초상, 줄 맞춰 선 이름의 엄정한 질서. 명성은 공적이면서 사적입니다 — 떠난 뒤에도 남는 기억이지요.

방문의 관습과 예절

이곳에서는 ‘부드러운 존재감’을. 낮게 말하고 길을 벗어나지 않으며, 기념물에 손대지 않습니다. 촬영은 플래시 없이 가능하고, 장례가 우선입니다. 일부 묘에는 꽃과 쪽지가 ‘조용한 감사’로 놓입니다.

지도와 테마 루트는 방문을 매끄럽게 합니다. 편한 신발을 신고, 물을 챙기고, 길을 잠시 잃을 여유를 즐긴 후 다시 길을 찾으세요. 묘지는 ‘체크리스트’가 아니라 ‘대화’입니다.

관리·보존·운영

페르 라쉐즈의 돌봄은 일상의 공예입니다: 나무 전정, 석재 보수, 길 보수, 명부 갱신. 보존팀은 접근과 보호의 균형을 맞추며, 섬세한 조각을 지키고 방문객을 맞이합니다.

연구와 교육은 지속 가능한 돌봄을 떠받칩니다: 재료 기록, 풍화 연구, 유족의 뜻 존중. 목표는 ‘지속되는 다정함’ — 인내와 품위를 지닌 장소입니다.

파리 주변 방문지

메닐몽탕과 벨빌의 활기찬 거리를 걷고, 벨빌 공원에서 도시를 바라보세요. 묘지 주변의 카페와 작은 갤러리와 엮어도 좋습니다.

도심으로 돌아가 마레, 바스티유, 센강의 섬들을 찾으며, ‘기억의 하루’를 도시의 일상 리듬에 잇습니다.

문화·국가적 의미

페르 라쉐즈는 ‘돌에 새겨진 파리의 양심’입니다 — 사랑과 상실, 예술과 정치, 다정함과 용기의 시민 아카이브. 도시의 목소리를 한 풍경에 모아, 귀 기울이게 합니다.

‘살아 있는 묘지’이자 사랑받는 목적지인 이곳은, 드문 ‘친밀함과 공유 유산’의 결합을 보여줍니다. 기억은 ‘실천’이며, 파리는 그것을 공들여 간직합니다.